|

|

|

あいさつした大黒議長は、消費増税、原発再稼働、TPPなど野田内閣の暴走を止めようと訴え、労働運動の役割を発揮して「安全・安心社会をめざす大運動」を提起、全労連の組織拡大・強化が不可欠であると強調しました。

大会では、単産・地方の79人が発言、労働条件改善や組織拡大、共同の広がりなどを述べました。

自交総連からは菊池書記次長が討論に立ち、規制強化と減車を実現した闘いにもとづき、労働組合が資本家を追い詰めて政策転換をさせることの重要性、重大事故を起こした貸切バスの規制緩和の現状などを発言しました。また、地方労連からも、タクシー労働者を重点に組織拡大をしているなどの発言がありました。

「憲法をいかし、つくろう『安全・安心社会』 すすめよう対話と共同、組織拡大」をスローガンとする運動方針を確立、労働者の実態改善、人間らしく暮らせる社会をめざす制度改善などにとりくむとしています。

組織拡大では、150万全労連をめざす新中期計画を確認、すべての組織が4年間で10%以上の純増をめざすこととし、そのために登録組合員一人あたり単産3円、地方1円の特別会費を4年間拠出し、被災3県の組織化、総掛かり作戦、労働相談などに活用することを決めました。

役員改選で、大黒議長、小田川事務局長を再選、自交総連から幹事に菊池書記次長 (新)、中山専従中執(再=全労連専従)が選出されました。

運動の輪を世界にひろげよう

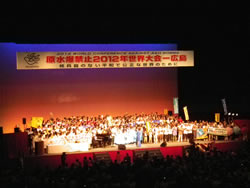

原水禁2012年世界大会ー広島

自交総連から30人が参加

|

初日の開会総会には国内外の平和団体や市民など6800人が参加。各地の代表が登壇し、地域ぐるみの署名や原爆写真展のとりくみなどを報告しました。

自交総連からは埼玉・東京・大阪・京都・広島から30人が参加。核兵器廃絶をめざす運動の熱気を肌で感じるとともに、5日には広島の各地で開催された分科会にも参加し学習しました。

|

最終日の閉会総会には7200人が参加。日本の青年と海外の代表者などが次々に登壇し、核兵器廃絶にむけた決意を表明しました。

また、国連のアンゲラ・ケイン軍縮問題担当上級代表が出席し、潘事務総長のメッセージを代弁。「核兵器廃絶という崇高な目標を達成する運動で、みなさんのパートナーであることを光栄に思います。みなさんの粘り強い努力が成功をおさめることをねがっています」と激励し、大きな拍手がわき起こりました。

その後、行動提起として「『核兵器全面禁止のアピール』署名の運動を地域ぐるみのとりくみで、大きく発展させよう」と訴える「広島からのよびかけ」を採択して3日間の大会の幕を閉じました。

賃上げで消費拡大

地賃で目安に上積みを

最低賃金引き上げの意見書提出

自交総連は7月25日、中央最低賃金審議会(中賃)に対して、一日も早く全国一律最低賃金1000円以上を達成するように意見書を提出しました。

自交総連は7月25日、中央最低賃金審議会(中賃)に対して、一日も早く全国一律最低賃金1000円以上を達成するように意見書を提出しました。 【解説】最低賃金(最賃)は毎年10月前後に改定されますが、その前に7月中に中賃が目安を出し、地方最低賃金審議会(地賃)が金額を確定します。

中賃に対しては、全タク連が「賃金の引上げは生産性が向上してはじめて可能」などと引上げをけん制する要望を出しています。

中賃は結局、左表のように不十分な目安を答申、これでは政府が目標とする1000円の達成は不可能で、生活保護との逆転も解消できません。地賃では目安以上の上積みをめざすことが重要です。

【自交総連の意見書の要旨】経営者は機会さえあれば賃下げをしようとする。「賃金の引上げは生産性が向上してはじめて可能」なのではなく、賃金の引き下げが可能な限り生産性の向上は後回しにされるのが実態。

全社に適用される最賃を上げれば、最賃を払った上で利益をだすために、経営者はいやおうなく生産性の向上に本気になり、売上げを増やして、生産性を高めることで利益を出すという、まっとうな企業経営の道に立ち戻らせることになる。

消費拡大で乗客も増えタクシー事業にも好影響を与える。

2万人組織回復へむけ運動強化を

春闘総括と次年度方針を討論

神奈川地本 夏季討論集会

|

主催者挨拶で市野委員長は「減車はまだまだ不十分、運動強化にむけ議論を深めてほしい」と訴えました。

本部宮竹書記次長が全国的な減車闘争と春闘の到達点、2万人の組織回復をめざす組織拡大運動など本部の総括と次年度の課題を報告、続いて大滝書記長が春闘の到達点、次年度の運動課題、人事問題、財政問題などを提案し、参加者は二つの分科会に別れ討論を実施しました。

討論では、役員の集団指導体制のあり方や次年度の役員の任務、財政の保障となる実増10%以上の組織拡大にむけて議論が集中しました。

また、生田交通支部の山田さんが、年金基金の現状と問題点について、特別報告を行いました。

| 新加盟のなかま | (817)和歌山・伸光タクシー労組 |

団結し疑問点明らかに |

【和歌山】和歌山市にある伸光タクシーに働く仲間は7月16日、自交総連伸光タクシー労組(瓶子=へいし登委員長、16人)を結成し加盟しました。

同社は、リース制の会社ですが、任意保険料や事故の処理などについて数多くの不明な点があり、従業員が疑問を持っていました。有志が和歌山地連に相談して、個人がバラバラに会社と対応したのではだめだとして組合を結成しました。

(2)規制緩和との闘い

先見性発揮した政策

対案を提示して運動

規制緩和の動きが本格化した93年には国際シンポを開催、米、英、伊の代表を招いて規制緩和失敗の実例、規制の必要性を訴えました。

94年には運政審答申を批判し、リース制など危険な動きを解明する政策を提言しました。

規制緩和直前の98年には規制緩和後の結果を的確に予見して警鐘を鳴らし、99年には対案としてのタクシー運転免許構想を提起しました。

規制緩和後は、まさにこの予見どおりの事態が生じ、混乱が制御できなくなり、行政が規制緩和の見直しを余儀なくされた06年には、「もうひとつのタクシー」シンポを開催、規制緩和の失敗を総括し、運転者規制の強化を提言、翌年の運転者登録制導入、規制強化のタクシー活性化法実現につながりました。