朄埬採弌偵堎媍彞偊傞

慡崙偐傜擔杮堐怴偺夛傊峈媍FAX

丂擔杮堐怴偺夛偼係寧11擔丄乽儔僀僪僔僃傾帠嬈偵學傞惂搙偺摫擖偵娭偡傞朄棩埬乿傪廜媍堾傊採弌偟傑偟偨丅

丂偙傟偵懳偟偰帺岎憤楢偼係寧枛丄擔杮堐怴偺夛偺崙夛媍堳帠柋強媦傃搒摴晎導憤巟晹帠柋強傊峈媍暥乮屻弎乯傪慡崙偐傜偄偭偣偄偵俥俙倃憲怣偟傑偟偨丅

丂傑偨丄俆寧14擔偵偼拞墰峴摦偲偟偰丄搶嫗抧楢庡嵜偺乽搶嫗堐怴偺夛帠柋強慜愰揱峴摦乿偲崌棳偟丄愰揱傪峴偄傑偡丅

儔僀僪僔僃傾朄埬採弌傊偺奺強偺斀墳

丂崙岎徣丒掃揷峗媣暔棳丒帺摦幵嬊挿亖傾儊儕僇偱峴傢傟偰偄傞傛偆側儔僀僪僔僃傾偵偮偄偰偼丄乽幵偲僪儔僀僶乕偺埨慡乿乽帠屘偑婲偒偨帪偺愑擟乿乽楯摥娐嫬乿偺俁偮偑枮偨偝傟側偗傟偽擣傔側偄巔惃偱傇傟偢偵偄偒偨偄丅乮係寧22擔偺帺柉搣屄僞僋媍楢憤夛偵偰敪尵乯

丂慡僞僋楢丒晲嫃棙弔暃夛挿亖僞僋僔乕帠嬈幰偲偟偰偟偭偐傝堄尒傪怽偟忋偘丄岎捠嬻敀抧偼変乆偑偟偭偐傝懳墳偡傞偲堄巚昞帵傪偟偰偄偐側偗傟偽側傜側偄丅乮係寧11擔偺楯柋埾堳夛偵偰敪尵乯

丂怴宱嵪楢柨丒嶰栘扟峗巎丒戙昞棟帠乮妝揤僌儖乕僾夛挿乯亖摨朄埬偵偼廬棃偐傜偺怴宱楢偺庡挘偑惙傝崬傑傟偰偄傞丅朄埬採弌傪宊婡偵媍榑偑恑傒丄堦崗傕憗偔儔僀僪僔僃傾偺慡柺夝嬛偑幚尰偡傞偙偲傪朷傓丅乮係寧11擔偵楢柨俫俹偵偰岞昞乯

丂杮晹屭栤曎岇抍丒拞懞桪夘曎岇巑亖擔杮堐怴偺夛偑廜媍堾偵偍偄偰丄媍堳棫朄偲偟偰丄乽儔僀僪僔僃傾帠嬈偵學傞惂搙偺摫擖偵娭偡傞朄棩埬乿傪採弌偟偨乮埲壓丄乽杮朄埬乿偲偄偆丅乯丅

丂杮朄埬偼丄乽儔僀僪僔僃傾帠嬈乿偲偟偰丄尰嵼幚巤偝傟偰偄傞乽擔杮斉儔僀僪僔僃傾乿偲摨條偺偄傢備傞乽屬梡宆乿偺傎偐丄奀奜偱幚巤偝傟偰偄傞傛偆側乽埾戸宆乿傪傕梕擣偟丄塣揮幰偵擇庬柶嫋傪媮傔側偄丅傑偨丄帠嬈幰偑儔僀僪僔僃傾帠嬈傪幚巤偡傞偵偁偨偭偰偼僞僋僔乕帠嬈偺嫋壜偼晄梫偱偁傝丄帠嬈幰偵戜悢惂尷傕壽偝傟側偄丅偄傢備傞儔僀僪僔僃傾偺慡柺夝嬛傪擣傔傞撪梕偩丅

丂偦傕偦傕丄乽擔杮斉儔僀僪僔僃傾乿傪娷傔偨儔僀僪僔僃傾帠嬈偼丄僞僋僔乕塣揮幰偵擇庬柶嫋傪梫媮偟偰偍傜偢丄僞僋僔乕塣揮幰偺抧埵傪掅壓偝偣傞傕偺偱偁傞丅杮朄埬偵傛傞儔僀僪僔僃傾偼戜悢惂尷偑壽偝傟側偄偨傔丄摿偵搒巗晹偵偍偄偰偼丄僞僋僔乕幵椉偺嫙媼夁懡偲側傝丄塩廂偺尭彮偩偗偱側偔丄岎捠廰懾偑敪惗偡傞偙偲傕寽擮偝傟傞丅傑偝偵丄婯惂娚榓偺嵞棃偱偁傞杮朄埬傪梕擣偟偰偼側傜側偄丅

儔僀僪僔僃傾朄埬採弌偵懳偡傞峈媍暥

丂擔杮堐怴偺夛偼丄係寧11擔偵乽儔僀僪僔僃傾帠嬈偵學傞惂搙偺摫擖偵娭偡傞朄棩埬乿傪廜媍堾傊採弌偟偨丅

丂偙傟偼椃媞塣憲偵寚偐偡偙偲偺偱偒側偄埨慡婯惂偺杮幙傪慡偔棟夝偣偢丄婱惌搣偺柍抦偲柍愑擟傪業掓偝偣偨傕偺偱偁傞丅偝傜偵丄戝嶃丒娭惣枩攷偑奐嵜偝傟丄戙昞偱偁傞媑懞戝嶃晎抦帠偑拲栚傪廤傔傞僞僀儈儞僌偲偄偆傾僺乕儖愴棯揑側庤朄偵晄怣傪嬛偠摼側偄丅

丂帺岎憤楢偼丄崙柉偺埨怱丒埨慡側岞嫟岎捠傪扴偆棫応偐傜丄摨朄埬偵堎媍傪彞偊丄峈媍偡傞丅

丂摨朄埬偵偼丄崙柉傗朘擔奜崙恖偺堏摦廀梫傪枮偨偟丄棙曋惈偺岦忋偵偮側偑傞偲偟偰丄抧堟丒婜娫摍偺尷掕偑側偄儔僀僪僔僃傾偲嶲擖梫審偺娚榓丄僟僀僫儈僢僋丒僾儔僀僔儞僌偺昁梫惈偑梾楍偝傟偰偄傞丅椃媞塣憲偵偐偐傞婯惂偼丄抧堟岞嫟岎捠偺埨怱丒埨慡偺妋曐偲丄棙梡幰偺惗柦丒恎懱丒嵿嶻偵捈寢偡傞傕偺偱偁傞丅偙傟偼壗傛傝傕桪愭偝傟側偗傟偽側傜側偄帠崁偱偁傝丄棙曋惈偺岦忋摍傪棟桼偵悐戅偝偣傞偙偲偼嫋偝傟側偄丅

丂僞僋僔乕偺嬈嫷偵偮偄偰偼丄搒巗晹偱楯摥幰偑憹壛偟嫙媼夁忚偲側傝偮偮偁傞偑丄夁慳抧堟偱偼恖岥尭彮偵傛傞嫙媼晄懌偼埶慠偲偟偰懕偄偰偍傝擇嬌壔偟偰偄傞丅

丂偦偙偵惂尷偺側偄儔僀僪僔僃傾傪摫擖偟偰傕桝憲拋彉偺崿棎傪偒偨偡偩偗偱丄婱惌搣偑嫮挷偟偰偄傞棙曋惈偺岦忋偲偼側傜側偄丅

丂儔僀僪僔僃傾偺摫擖偼丄抧堟岞嫟岎捠傪攋夡偡傞偩偗偱側偔丄岎捠帠屘偺憹壛傗岎捠廰懾側偳抧堟幮夛偵條乆側暰奞傪堷偒婲偙偡傕偺偱偟偐側偄丅

丂帺岎憤楢偼丄乽儔僀僪僔僃傾帠嬈偵學傞惂搙偺摫擖偵娭偡傞朄棩埬乿偺採弌偵巀惉偟偨幰偺崙夛媍堳偲偟偰偺帒幙傪媈偆丅崱屻傕抧堟岞嫟岎捠偺栶妱傪壥偨偡埨怱丒埨慡側僞僋僔乕傪庣傞岎捠惌嶔偺妋棫傪媮傔偰偄偔丅

儔僀僪僔僃傾夝嬛傪嫋偝側偄

崙夛慜偱峈媍峴摦傪幚巤

係丒俋拞墰峴摦

|

| 僔儏僾儗僸僐乕儖偡傞拠娫亖係寧俋擔丄搶嫗丒崙夛媍帠摪慜 |

丂帺岎憤楢偼係寧俋擔偵丄崙夛媍帠摪慜偱儔僀僪僔僃傾峈媍愰揱峴摦傪幚巤偟傑偟偨丅

丂峴摦偵偼丄掚榓揷桾擵拞墰幏峴埾堳挿傪巒傔100恖埲忋偺拠娫偑廤寢偟丄崙夛傊岦偗偰亀儔僀僪僔僃傾夝嬛斀懳亁偺僾儔僇乕僪傪宖偘傑偟偨丅

丂掚榓揷桾擵拞墰幏峴埾堳挿偵傛傞庡嵜幰偁偄偝偮偺屻丄慡楯楢偺廐嶳惓恇媍挿丄岎塣嫟摤偺嶰戭梞姴帠丄擔杮嫟嶻搣偺戝栧幚婭巎嶲媍堾媍堳偐傜楢懷偺偁偄偝偮傪庴偗傑偟偨丅

丂懕偄偰丄搶杒丒搶嫗丒恄撧愳丒惷壀丒暉壀偺戙昞幰偑奺抧偺忬嫷傪慽偊丄嵟屻偵丄嶲壛幰慡堳偱偙傇偟傪撍偒忋偘僔儏僾儗僸僐乕儖傪峴偄丄愰揱峴摦傪掲傔偔偔傝傑偟偨丅

亂奺抧偺寛堄昞柧亃

丂搶杒丒愇奯撝暃埾堳挿亖惌晎偑儔僀僪僔僃傾夝嬛偵桇婲偵側傞拞丄搶杒偱偼僞僋僔乕夛幮偑搢嶻偡傞帠懺偑懕偄偰偄傞丅抧堟偺僞僋僔乕夛幮傪庣傞偙偲偑側偵傛傝戝愗偩丅

丂搶嫗丒塱徆巌暃埾堳挿亖夁嫀偺僞僋僔乕偺婯惂娚榓偼嵞婯惂偵岦偐偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄20擭偺帪傪宱偰傑偨摨偠偙偲偑孞傝曉偝傟傛偆偲偟偰偄傞丅擔杮堐怴偺夛偵懳偟丄搶嫗抧楢偼帠柋強慜偱峈媍峴摦傪峴偆丅

丂恄撧愳丒晊徏払栫忢幏亖墶昹偱傕僞僋僔乕偼嬻幵偑栚棫偪巒傔偰偄傞丅擔杮斉儔僀僪僔僃傾偼搒巗晹偱偼晄梫偵側傝偮偮偁傞丅僀儞僶僂儞僪偵曃廳偟側偄惌嶔偺幚巤傪媮傔傞丅

丂惷壀丒巗懞捈擵拞幏亖昹徏墂偱偼丄怴姴慄偑墂偵掆幵偟偨偲偒廀梫偑廤拞偟丄僞僋僔乕偑懌傝側偄忬嫷偑惗傑傟傞偑丄20暘傕宱偰偽尦偵栠傞丅堦帪揑側忬嫷傪懆偊偨儔僀僪僔僃傾摫擖偼昁梫側偄丅

丂暉壀丒撪揷戝椇忢幏亖儔僀僪僔僃傾慡柺夝嬛惃椡偲偺揤墹嶳偺摤偄偑巒傑偭偨丅暉壀偱傕宱塩偑懕偗傜傟側偄偲搢嶻丒攑嬈偡傞僞僋僔乕夛幮偑悢幮弌偰偄傞丅偙傟偐傜擔杮堐怴偺夛偵懳偟丄栆峈媍偺塣摦傪恑傔偰偄偔丅 仺偝傜偵徻嵶

夞摎堷偒弌偟偵慡椡傪

25弔摤拞娫偲傝傑偲傔

丂亂曬崘幰亖杧堜堦栫彂婰師挿亃帺岎憤楢2025弔摤偼係寧30擔尰嵼丄68慻崌偑梫媮傪採弌偟偰偄傑偡乮採弌棪亖38丒係亾乯丅

丂偆偪18慻崌偑夞摎傪堷偒弌偟乮夞摎棪亖26丒俆亾乯丄16慻崌偑懨寢丒椆夝乮夝寛棪亖23丒俆亾乯偟偰偄傑偡丅

丂偄傑偩摤憟宲懕拞偺慻崌偑懡偔丄傎偲傫偳偺慻崌偑夝寛偵帄偭偰偄傑偣傫丅

丂堷偒懕偒丄怑応偺梫媮傪慜恑偝偣傞偨傔偵丄抍懱岎徛傪廳偹偰偄偒傑偟傚偆丅

丂崱弔摤偺摿挜偺傂偲偮偲偟偰丄僞僋僔乕幵撪偵偍偗傞棙梡幰偺歲揻栤戣偺恑揥偑偁傝傑偟偨丅

丂嶐擭丄偁傞僞僋僔乕夛幮偺塣憲栺娂偵丄歲揻懝奞偵偮偄偰惪媮婯掕偑柧婰偝傟傑偟偨丅柪榝峴堊偱塩嬈傪拞抐偣偞傞傪摼側偄傛偆側墭傟傗埆廘偑幵撪偵敪惗偟偨応崌丄棙梡幰偵懳偟偰僋儕乕僯儞僌戙媦傃塩嬈懝奞偲偟偰攨彏嬥傪媮傔傞偲偄偆傕偺偱偡丅

丂歲揻栤戣偼柉帠揑梫慺偑嫮偔丄挿傜偔夛幮偑尒夝傪昞柧偣偢偵懳墳偑忔柋堳擟偣偲側偭偰偄傑偟偨丅偙偺帠椺傪偒偭偐偗偵丄懠偺慻崌偑夛幮偵懳偟偰摨條偺梫媮傪峴偭偨寢壥丄俀慻崌偱妉摼偵帄傝傑偟偨丅

儔僀僪僔僃傾慡柺夝嬛慾巭摑堦峴摦

崅抦丄嶳宍丄娭搶俛丄嫗搒偱幚巤

丂帺岎憤楢偼丄崱擭搙丄乽儔僀僪僔僃傾慡柺夝嬛慾巭乿傪宖偘丄奺抧楢丒抧杮偵偍偄偰摑堦峴摦傪峴偭偰偄傑偡丅係寧偼丄崅抦丄搶杒丒嶳宍丄娭搶僽儘僢僋丄娭惣丒嫗搒偱峴摦偑偲傝偔傑傟傑偟偨丅

慡帇嫤傕嬱偗偮偗偰愰揱

|

| 儔僀僪僔僃傾朄埬慾巭傪慽偊傞亖係寧10擔丄崅抦丒導挕慜岎嵎揰 |

丂崅抦抧楢偼係寧10擔丄導挕慜偺岎嵎揰偱儔僀僪僔僃傾慾巭愰揱峴摦傪幚巤偟丄抧楢偐傜俆恖丄導楯楢偐傜係恖偑嶲壛偟傑偟偨丅

丂奨摢墘愢偱丄乽棙梡幰偑埨怱丒埨慡偵忔傞偙偲偑偱偒傞僞僋僔乕傪懚懕偝偣傞偨傔偵偼丄儔僀僪僔僃傾朄埬傪慾巭偡傞偟偐側偄乿偲嫮挷偟丄價儔摍傪攝晍偟傑偟偨丅

丂慡帇嫤偺摗尨媊楴愱栧椞堟扴摉棟帠傕嬱偗偮偗丄儔僀僪僔僃傾偺婋尟惈傪嫟偵慽偊傑偟偨丅

俼俽斀懳價儔庴偗庢傝椙岲

|

| 墶抐枊傪峀偘偰捠峴恖傊慽偊傞亖係寧12擔丄嶳宍丒嶳宍墂慜 |

丂搶杒抧楢偼係寧12擔丄嶳宍墂慜偲嶳宍巗媽戝徖僨僷乕僩慜偱愰揱峴摦傪幚巤偟傑偟偨丅

丂墶抐枊傪峀偘偰價儔摍偺攝晍傪峴偄丄僴儞僪儅僀僋偱擔杮堐怴偺夛偑亀儔僀僪僔僃傾怴朄亁傪崙夛傊採弌偟偨偙偲傪慽偊傑偟偨丅

丂僞僋僔乕僾乕儖偵偼嶐擭偲斾傋偰攞傎偳偺恖偑偄傑偟偨丅僞僋僔乕偐傜弌偰偒偰慽偊傪暦偄偰偔傟丄價儔偺庴偗庢傝傕椙岲偱偟偨丅

丂偟偐偟捠峴恖偼傑偽傜偱丄僐儘僫壭傛傝偼恖偺摦偒偑憹偊偨傕偺偺丄偐偮偰偺擌傢偄偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

俁導傑偨偑偭偨愰揱傪幚巤

|

| 僞僋僔乕忔柋堳傊婡娭巻傪庤搉偡亖係寧18擔丄惷壀丒惷壀墂慜 |

丂娭搶僽儘僢僋偼係寧17擔乣18擔偵恄撧愳丒惷壀丒嶳棞偱愰揱峴摦傪幚巤偟傑偟偨丅奺抧偺庡梫墂偱奨摢墘愢偟丄價儔摍傪俀擔娫偱600枃攝傝傑偟偨丅

丂僞僋僔乕忔柋堳偵偼偝傜偵婡娭巻亀帺岎楯摥幰亁傕搉偟傑偟偨丅

丂墶昹墂慜偱偼丄愇栰媍挿偑乽戝嶃丒娭惣枩攷偱偼擔杮斉儔僀僪僔僃傾偑24帪娫塣峴偝傟丄懠曽偱擔杮堐怴偺夛偼亀儔僀僪僔僃傾怴朄亁傪崙偵採弌偟偨丅棙梡幰偺埨怱丒埨慡偺偨傔偵丄偙偆偟偨摦偒偼愨懳慾巭偟側偗傟偽側傜側偄乿偲嫮挷偟傑偟偨丅

丂偦偺屻丄晊徏帠柋嬊挿乮墶昹墂慜乯丄巗懞暃媍挿丒惷壀導惣晹抧嬫楯楢偺杧撪媍挿乮昹徏墂乯丄椦暃媍挿丒惷壀導昡偺媏抮媍挿乮惷壀墂乯丄杮晹偺杧堜彂婰師挿乮峛晎墂乯偑偦傟偧傟搊抎偟丄抧堟岞嫟岎捠傪庣傞傛偆偵慽偊傑偟偨丅

旐奞庴偗傞偺偼巗柉偲慽偊

|

| 嫗搒偱偼14搙栚偺嫟摨摤憟偑峴傢傟偨亖係寧24擔丄嫗搒丒嫗搒墂塆娵岥慜 |

丂乽儔僀僪僔僃傾慡柺夝嬛慾巭乿偺堦揰嫟摤偱巒傔偨嫗搒偺乽嫟摨摤憟乿偼戞14攇偲側傝丄係寧24擔偵俰俼嫗搒墂塆娵岥偲巐忦塆娵偱愰揱峴摦偑峴傢傟傑偟偨丅

丂崱夞偺峴摦偵偼丄墳墖偵嬱偗偮偗偨嫗搒憤昡偺桍惗帠柋嬊挿側偳傕娷傔丄娭學幰15恖偑嶲壛偟傑偟偨丅

丂帺岎憤楢偐傜偼掚榓揷抧楢彂婰挿乮杮晹埾堳挿乯偑搊抎偟丄乽儔僀僪僔僃傾偼丄僪儔僀僶乕偺楯摥幰惈傪斲掕偟丄慡偰傪屄恖惪晧偲偡傞丅偟偐偟偙傟偼壗傕僞僋僔乕嬈奅偩偗偺栤戣偱偼側偄丅棙梡幰偵壗偐婲偒偨帪偵曐徹偑摼傜傟側偄偙偲偑堦斣偺栤戣丅旐奞傪庴偗傞偺偼娫堘偄側偔巗柉偺奆偝傫曽偩乿偲慽偊傑偟偨丅丅

屬梡偵傛傜側偄摥偒曽偼俶俷

楯婎朄夝懱偵斀懳

儔僀僪僔僃傾偼僊僌儚乕僋

丂僐儘僫婋婡偐傜丄亀僊僌儚乕僋亁偑媫懍偵奼偑偭偰偄傑偡丅

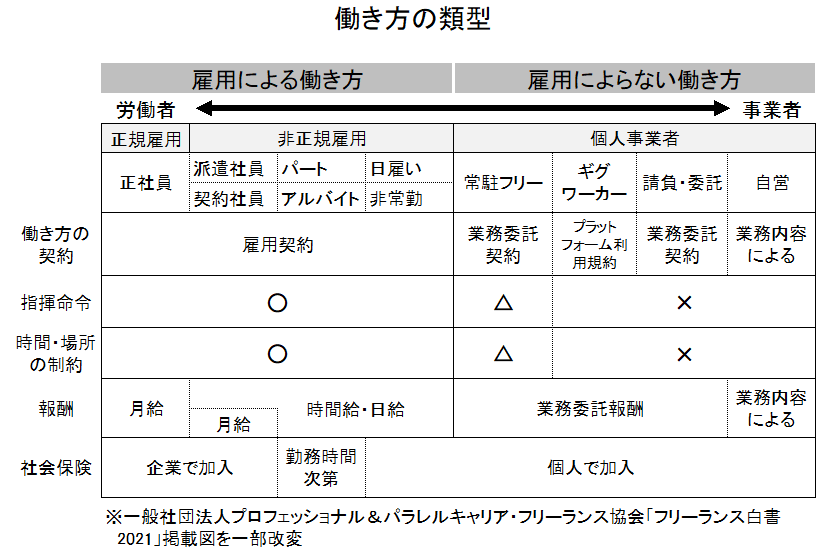

丂僊僌儚乕僋偼丄婇嬈偲屬梡宊栺傪寢偽側偄扨敪丒抁帪娫偺摥偒曽乮嬈柋埾戸乯傪堄枴偟丄偦偺摥偒庤傪僊僌儚乕僇乕偲偄偄傑偡丅

丂奀奜偱偼儔僀僪僔僃傾偑戙昞揑偱偡偑丄擔杮偱偼僼乕僪僨儕僶儕乕傗寉壿暔僪儔僀僶乕偑庡棳偲側偭偰偄傑偡丅

丂崙撪偱偼丄杮嬈偲偼暿偵暃嬈傪慜採偲偟偨摥偒曽偲偟偰怹摟偟偰偄傑偡偑丄崱屻丄楯摥幰傪屄恖帠嬈幰埖偄偵偡傞摥偐偣曽偵偮側偑傞嫲傟偑偁傝傑偡丅

丂偙偆偟偨乽屬梡偵傛傜側偄摥偒曽乿偑恑傓攚宨傪夝愢偟傑偡丅

丂僊僌儚乕僋偼丄僾儔僢僩僼僅乕儉乮僗儅儂傗俹俠偺傾僾儕乯傪拠夘偟丄媮怑幰偲媮恖婇嬈偑儅僢僠儞僌偡傞偟偔傒偱偡乮壓恾乯丅

|

丂僾儔僢僩僼僅乕儉夛幮乮塣塩乯偼丄儅僢僠儞僌偛偲偵媮恖婇嬈偐傜庤悢椏偲偟偰忋慜傪偼偹偨忋偱丄媮怑幰傊帪娫扨埵偺曬廣傪巟暐偄傑偡丅

丂偙偙偱栤戣偲側傞偺偼丄僊僌儚乕僇乕偑楯摥幰偱偼側偔屄恖帠嬈幰偩偲偄偆偙偲偱偡丅

丂嵟掅捓嬥偺曐忈傗幮夛曐尟丄楯嵭曐尟偺揔梡側偳偐傜彍奜偝傟丄柍尃棙忬懺偵抲偐傟偰偟傑偄傑偡丅偦傟偽偐傝偱側偔丄懠偺屄恖帠嬈幰偑廇楯愭偺婇嬈偲嬈柋埾戸宊栺傪捈愙寢傇偺偵懳偟丄摥偒曽偺宊栺偼僾儔僢僩僼僅乕儉偺棙梡婯栺偵廬傢側偔偰偼側傝傑偣傫丅

丂偮傑傝丄曬廣偺堷偒壓偘側偳晄棙塿曄峏傪塣塩偺堦懚偱幚巤偝傟傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅

丂岤楯徣偑岞昞偟偰偄傞僈僀僪儔僀儞偵傛傟偽丄拠夘帠嬈幰偑崌棟揑側棟桼側偔婯栺偺曄峏傪堦曽揑偵峴偭偨応崌丄桪墇揑抧埵偺棓梡偲偟偰撈愯嬛巭朄忋偺栤戣偲側傞偲偝傟偰偄傑偡丅偟偐偟丄栤戣帠埬偑敪惗偟偨偲偒偵丄偦偆偟偨僈僀僪儔僀儞傪弬偵婇嬈偲挿婜娫岎徛偡傞偙偲偼丄屄恖偵偼宱嵪揑偵傕楯椡揑偵傕崲擄傪嬌傔傑偡丅 俼俽夝嬛偺屻墴偟偵側傞

丂楯摥幰傪屄恖帠嬈幰埖偄偵偡傞僊僌儚乕僋偺傛偆側摥偐偣曽偑掕拝偡傟偽丄儔僀僪僔僃傾慡柺夝嬛偺屻墴偟偵側傝傑偡丅

丂帠幚丄柍惂尷偵儔僀僪僔僃傾傪傗傝偨偄恖偨偪偼丄乽岲偒側帪偵廮擃偵摥偔偙偲偺偱偒傞怴偨側儔僀僼僗僞僀儖乿偲偟偰僊僌儚乕僋傪愰揱偟偰偄傑偡丅

丂偙偆偟偨億僕僥傿僽僉儍儞儁乕儞偼丄攈尛楯摥傗傾儖僶僀僩廇楯傪掕拝偝偣偨嵺偵傕梡偄傜傟偨庤朄偱偡丅

丂偟偐偟丄幚嵺偵偼丄儅僢僠儞僌偝傟偨忔媞傪忔偣傞埲奜偵巇帠偼偱偒偢丄塣捓傕丄塣峴曽朄傕僾儔僢僩僼僅乕儉偑掕傔傑偡丅姰慡偵婇嬈偺巟攝壓偵抲偐傟傞偵傕偐偐傢傜偢丄儔僀僪僔僃傾僪儔僀僶乕偵偼楯摥幰偵曐忈偝傟偰偄傞尃棙傗楯摥朄偵傕偲偯偔曐岇偼堦愗偁傝傑偣傫丅

丂崱丄婇嬈偵搒崌偺傛偄僊僌儚乕僋傪偝傜偵奼戝偡傞偨傔偵丄惌晎丒嵿奅偵傛偭偰乽楯婎朄偺夝懱乿偲偄偊傞傎偳偺惂搙夵妚偑慱傢傟偰偄傑偡丅

崙偱峴傢傟偰偒偨媍榑

|

丂乽摥偒曽夵妚娭楢朄乿偵偼丄崙偺島偢傋偒巤嶔偵懡條側廇嬈宍懺偺晛媦傪埵抲偯偗傞亀屬梡偺廮擃壔亁偑惙傝崬傑傟傑偟偨丅偦傟傪庴偗偰丄崙偺悇恑偵傛傝懡偔偺婇嬈偱暃嬈丒寭嬈偑夝嬛偝傟傞偙偲偲側傝傑偟偨丅

丂僐儘僫婋婡傪宱偨23擭偐傜偼暔壙崅摣偑壠寁傪埑敆偟丄惗妶晄埨偐傜嬻偄偨帪娫偵暃嬈偲偟偰僊僌儚乕僋傪巒傔傞楯摥幰偑媫憹偟傑偟偨丅

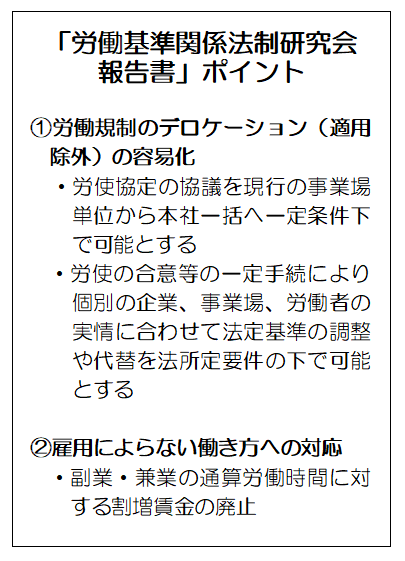

丂偦偟偰24擭侾寧丄岤楯徣偼楯摥婎弨朄偲楯摥婎弨峴惌偺嵼傝曽偵偮偄偰敳杮揑側尒捈偟傪峴偆偲偟偰専摙夛傪棫偪忋偘丄曬崘彂傪岞昞偟傑偟偨丅

丂曬崘彂偱帵偝傟偨曽岦惈偼丄楯婎朄偺懚嵼堄媊偱偁傝丄廳梫側婡擻偱偁傞乽嵟掅楯摥婎弨傪楯巊偵庣傜偣傞乿偙偲傪宍奫壔偟丄乽朄掕婎弨傪壓夞傞摥偐偣曽丒摥偒曽偵偮偄偰楯巊偺崌堄傪桪愭偡傞乿尨懃偵偲偝傟偰偄傑偡丅

丂暃嬈丒寭嬈傪偝傜偵奼偘傞偨傔偵偼丄侾擔俉帪娫丒廡40帪娫楯摥偺尨懃偼幾杺偵側傝傑偡丅偦偙偱丄楯婎朄傪乽宊栺帺桼偺尨懃乿偵夵埆偟丄楯巊偺嫤媍偩偗偱楯摥幰偵挿帪娫楯摥傗媥擔楯摥傪偝偣傛偆偲偟偰偄傞偺偱偡丅

丂壓恾偺乽摥偒曽偺椶宆乿偵偁傞傛偆偵丄尰峴偱偼屬梡宊栺偺桳柍偑楯摥幰偐屄恖帠嬈幰偐傪敾抐偡傞婎弨偵側偭偰偄傑偡丅

|

丂楯婎朄偺夵掕偼丄26擭偵傕崙夛傊採弌偝傟傞梊掕偱偡丅

丂慡楯楢偼偙偆偟偨摦偒偵恀偭岦偐傜懳洺偟丄奨摢愰揱傗堄尒彂採弌丄彁柤妶摦傪峴偭偰偄傑偡丅

丂帺岎憤楢傕偙傟偵屇墳偟偨傾僋僔儑儞傪婲偙偟偰偄偒傑偟傚偆丅